量子力学、特に時間依存密度汎関数理論において、ルンゲ・グロスの定理(ルンゲ・グロスのていり、英: Runge–Gross (RG) theorem)とは、所与の初期波動関数から時間発展する多体系について、系に働くポテンシャルと系の密度分布との間に一対一対応が存在するとする定理である。

概要

この定理が成り立つ条件として、ポテンシャルは加法的で純粋に時間依存な関数である必要がある。このような関数は波動関数の位相のみに影響し、密度は不変に保たれる。

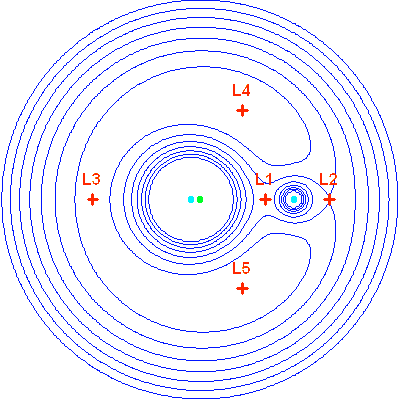

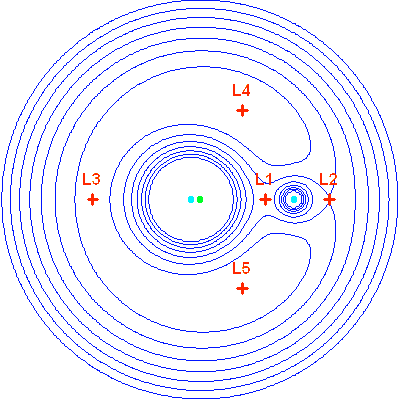

ルンゲ・グロスの定理は分子系に適用されることが最も多く、電子密度分布 ρ(r, t) が、時間変動する電場などの外部スカラーポテンシャル v(r, t) に応答してどう変化するかが問題となる。

ホーヘンベルク・コーンの定理が密度汎関数理論の基礎を与えるのに対し、ルンゲ・グロスの定理は時間依存密度汎関数理論の形式的な基礎を与える。すなわち、この定理により量子多体系の基礎変数として、波動関数の代わりに密度分布を用いることができ、系の全ての性質が密度分布の汎関数であることが保証される。

ルンゲ・グロスの定理は、1984年に Erich Runge と Eberhard K. U. Gross により発表された。 2011年1月時点で、この原論文は1700回引用されている。

解説

ルンゲ・グロスの定理は、当初は外部スカラー場の下で運動する電子について導出された。

外部スカラー場 v および電子数 N が与えられれば、分子ハミルトニアン Hv が決定され、さらに波動関数の初期条件として Ψ(t = t0) = Ψ0 が与えられれば、波動関数の時間発展はシュレーディンガー方程式

を解くことにより決定される。任意の時刻における電子密度分布関数は、3N 個の空間座標および N 個のスピン座標の関数に依存する N 電子波動関数から次の積分により得ることができる。

二つの外部ポテンシャルが時間には依存するが空間には依存しない関数 c(t) だけ異なる場合、それらから導かれる波動関数はそれぞれ位相因子 exp(−ic(t)) だけが異なるものとなり、したがって電子密度分布は同一のものとなる。これらの過程を通じて、外部ポテンシャルから電子密度分布への写像が得られる。

ルンゲ・グロスの定理は、この写像が c(t) を法として可逆であることを示す。換言すれば、密度分布は c(t) 以上異なるポテンシャル空間上で、外部ポテンシャルと初期波動関数の汎関数である。

証明

純粋時間依存関数以上の差異がある二つのスカラーポテンシャル v(r, t) と v′(r, t) が与えられたとき、それぞれについてシュレーディンガー方程式を解いて得られる密度分布がそれぞれ異なることを示せば証明が成ったことになる。

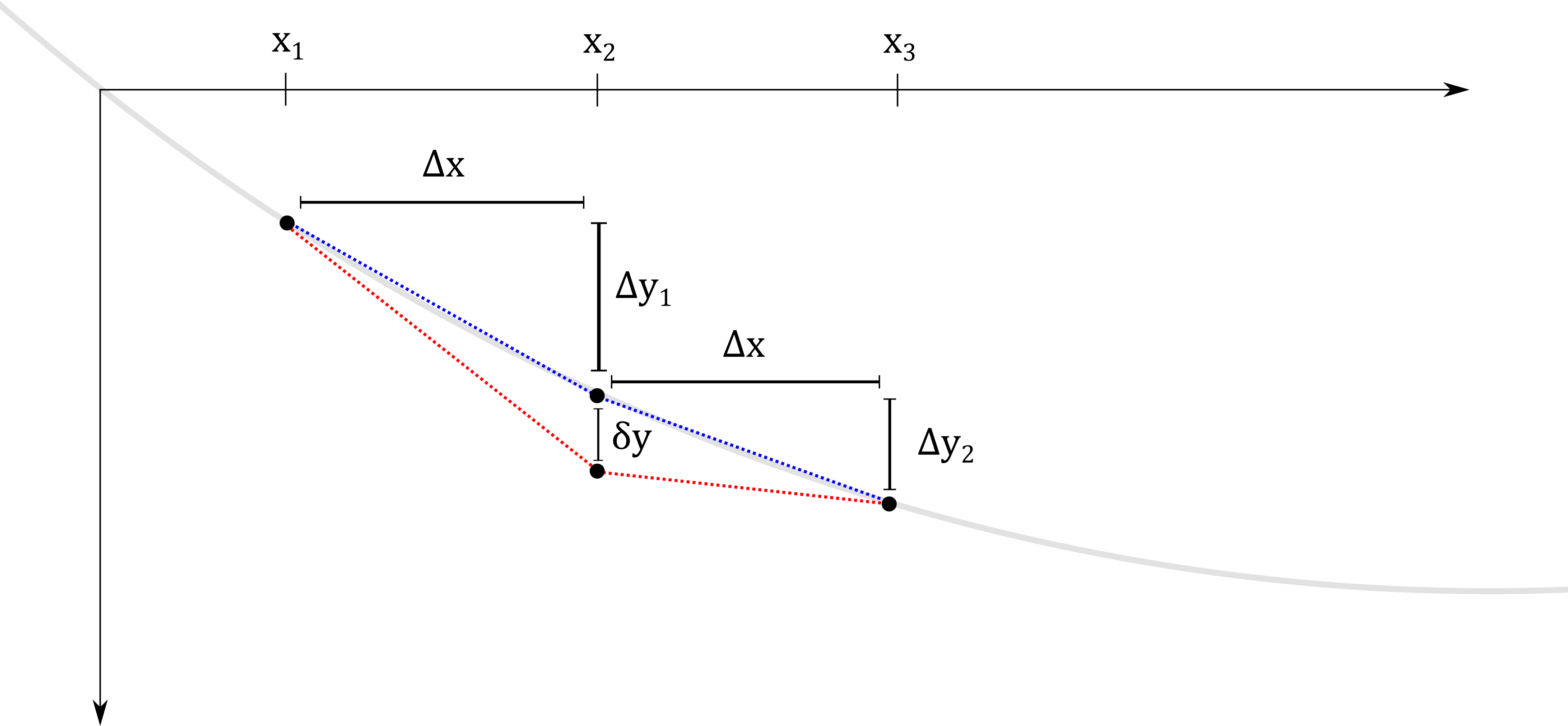

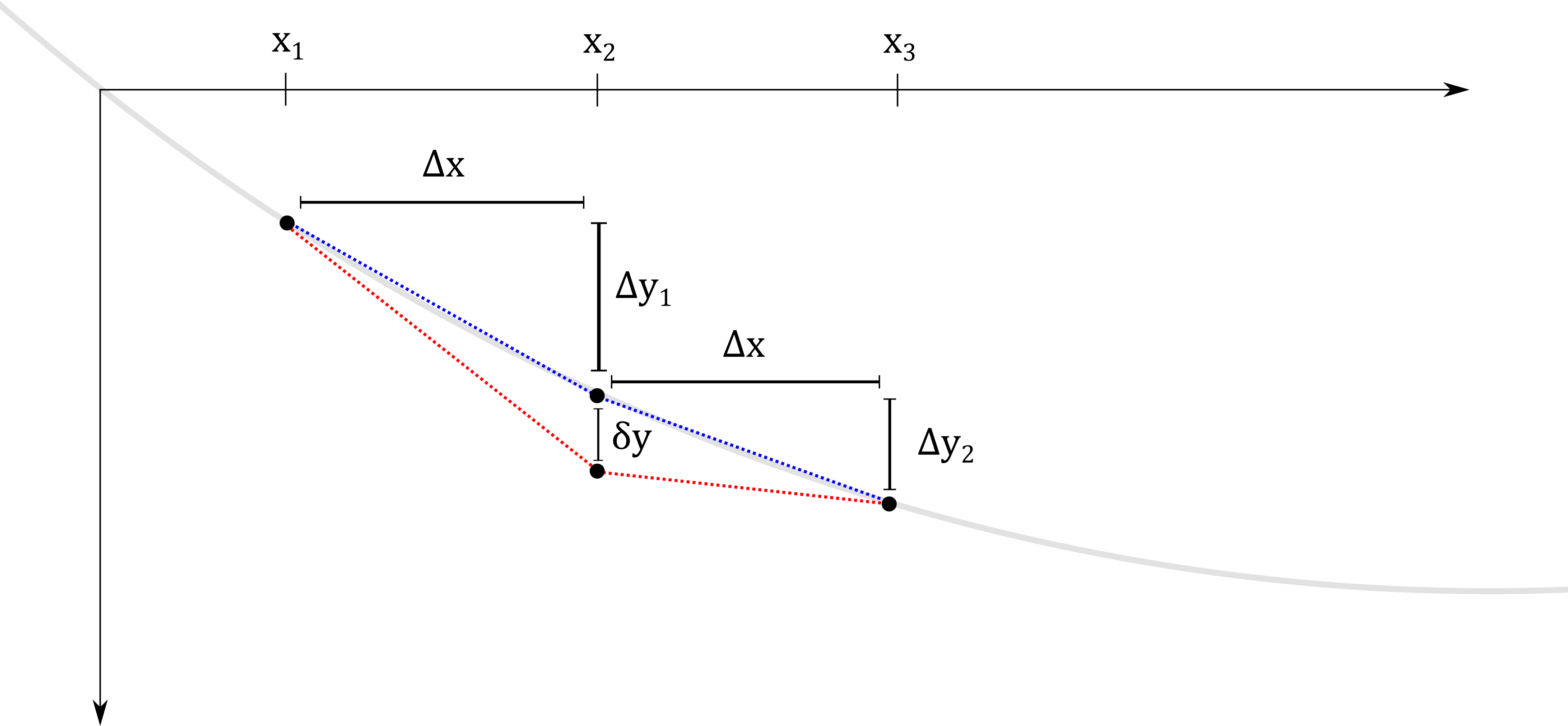

この証明は、外部ポテンシャルが t0 においてテイラー展開可能であるという仮定に強く依存している。さらに、密度分布が無限遠において消失することも仮定しているため、有限系においてのみ有効である。

ルンゲ・グロスの証明は、まず外部ポテンシャルと密度分布の流れ、すなわち確率流束との間に一対一対応があることを、ハイゼンベルクの運動方程式を確率流束に対して適応し、確率流束の時間微分を外部ポテンシャルの空間微分と関連づけることにより示す。次に、連続の方程式を用いて電子密度分布の時間微分と外部ポテンシャルの時間微分とを関連づける。

二つのポテンシャルが空間非依存項以上異なり、かつテイラー展開可能であるという仮定から、

が空間に対して定数ではないような整数 k ≥ 0 が存在することが導かれる。以降に実際の証明を示す。

ステップ 1

ハイゼンベルクの運動方程式を用いて、外部ポテンシャル v(r, t) により決定されるハミルトニアン Hv の下での確率流束 j(r, t) は以下のように求められる。

空間的に定常な項以上の差異を持つ2つのポテンシャル v および v′ を導入し、それぞれに対応する確率流束を j および j′ とすると、ハイゼンベルク方程式から次が導かれる。

最後の行から、2つのスカラーポテンシャルが、t0 において空間に依存しない関数以上の差異を持つならば、それらの生成する確率流束は t0 の後に無限小だけ異なることがわかる。2つのポテンシャルが t0 においては同一である場合も、uk(r) ≠ 0 を満たす k が必ず存在するので、ハイゼンベルク方程式を繰り返し適用した下式

から、確率流束が t0 の後で無限小だけ異ることが保証される。

ステップ 2

電子密度分布および確率流束は次の形の連続の方程式により関連づけられている。

連続の方程式を、密度分布 ρ および ρ′ と、確率流束 j および j′ の差について繰り返し適用すると以下の関係式を得る。

したがって、上式の左辺が非零になるような k が存在するならば2つの密度分布は異るといえる。左辺が消えないことは、背理法を用いて示すことができる。期待する結果の否定、すなわちすべての k に対して

が成り立つと仮定し、これを全空間積分してグリーンの定理を適用すると次を得る。

第2項は無限大球面における面積分である。有限系においては無限遠において密度分布は指数関数的に零に漸近するため、無限遠において密度分布は零であり、かつ ∇uk2(r) の増加が密度の減衰よりも遅いものと仮定すると、表面積分項は消滅する。密度分布は非負であるから

が成り立つならば、すべての k に対して

が空間に対して定数であることになり、v(r, t) − v′(r, t) が空間に対して定数でないとする当初の仮定と矛盾する。以上によりルンゲ・グロスの定理の証明が成る。

拡張

ルンゲ・グロスによる上の証明はスカラー場の存在下における電子のみからなる純粋状態に対して有効なものである。その後、ルンゲ・グロスの定理はまずリウヴィル方程式を用いてハミルトニアンと密度行列を関連づけることにより、混合状態の時間発展に対しても有効であるように拡張され、時間依存する統計集団を扱えるようになった。系の構成要素を全て量子的に扱う場合に対象となる、2つ以上の種類の粒子からなる多元系に対してルンゲ・グロスの定理が拡張されたのは1986年である。磁場の影響を考慮するためにはベクトルポテンシャル A(r) を導入し、これとスカラーポテンシャルの組により確率流束が一意に決定されることを証明する必要がある。超伝導を扱うための時間依存密度汎関数理論は1994年および1995年に導入された。この場合、スカラーポテンシャル、ベクトルポテンシャルに加えてペアリングポテンシャル D(t) の3つ組と、 current density および anomalous density ΔIP(r,t) の2つ組が一対一対応する。

脚注